重庆大学电工电子基础实验教学示范中心简介

重庆大学电工电子基础实验教学中心的前身为1998年成立的“电工技术基础实验教学中心”和“电子技术基础实验教学中心”,2004年学校将“电工技术基础实验教学中心”和“电子技术基础实验教学中心”进行整合,成立了“电工电子基础实验教学中心”,统一负责全校的电工电子实验教学与建设任务。2005年被批准为重庆市首批实验教学示范中心,2007年11月被教育部财政部批准被为国家级实验教学示范中心建设单位,并于2012年通过了教育部组织的国家级实验教学示范中心(建设单位)验收。

1.实验教学环境

电工电子基础实验教学中心主体部分建在虎溪校区第一实验大楼,实验用房面积3975m2;包括电工技术基础实验室1-2、电子技术基础实验室1-5、信号与信息处理实验室1-2、电工电子综合实验室1-4、电工电子新技术实验室1-4、创新实验室、感知电世界通识课程展示实验室等20间专用实验室,实验室布局合理。

实验设备购买、改进与自制相结合,配置合理,满足中心实验教学要求。中心拥有设备4482台(套),价值约1500余万元。新建创新实验室1个、展示实验室1个,新购设备973台套,价值451万元;近5年仪器设备更新率达21.4%,年均更新率4.3%。自行开发、研制设备共14种,投入使用322套,供10门课程50多个实验使用,自制设备配有教师同步编写的实验指导书,学生普遍反映自制设备教学效果好。

中心每年为全校42个专业、6600多名学生服务,开出实验课程37门,实验项目222项,每年完成实验教学任务近40万人时;并为大学生电子设计竞赛、大学生机器人竞赛、大学生智能汽车竞赛、大学生创新实验项目和大学生科研训练等实现全方位开放,仪器设备的使用效益高。

2.理念与实验教学体系

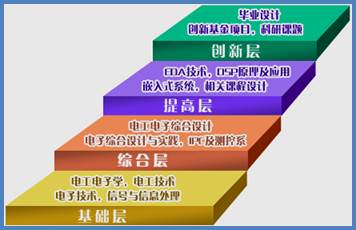

中心秉承“以人才培养为中心”的理念,在“一个中心、两个拓展、三个面向、四个层次”的实验教学体系基础上,提出了“创新实践四年不断线”的教学思路,着重拓展了创新实验教学的内涵和外延,构建了覆盖“基础实验+综合设计实验+创新实践”多层次,融合“教学内容+教学方法+考核手段”三维一体的创新实验教学体系。学生的创新能力和综合素质显著提高,获得各类高水平竞赛国家级奖励139人次,本科生发表教学科研论文44篇,申请专利20余项。

(a) 一个中心(以人才培养为中心)

(b) 两个拓展(时间拓展、空间拓展)

(c) 三个面向

(d) 四个层次

图1 中心实验教学体系

3.实验教学队伍建设

依托于重庆大学“电气工程”国家一级重点学科、“输配电装备及系统安全与新技术”国家重点实验室,中心制定了一系列确实可行的措施,提高了学科骨干参与实验教学和实验室建设的积极性,学科人才与中心人才相互流动融合,形成了学科发展促进中心发展的良好局面。中心现有专兼职人员75人,其中专职人员55人;专职人员中具有硕士以上学历人员达80%(其中博士29%),高级工程师和副高以上人员达40%,具有出国经历的人员13人(26.6%),合理分布在5类实验室。形成了一支职称结构、学历结构、年龄结构合理,理论教学与实践教学相结合、奋发向上的实验教学队伍。

图2 中心专职人员构成情况

4.实验教学中心管理

中心跨电气和通信两个学院,分设“电工实验教学中心”和“电子实验教学中心”两个校级中心,实行校院两级管理;中心设主任1名,由学校任命,协调总体工作;为确保中心建设项目的实施,由中心申请和筹备,经学校批准建立了学术委员会和建设委员会。实验室建设,实验教学体系改革进行论证、创新实验教学项目的规划、立项评审和验收等管理工作分别由建设委员会和学术委员会承担,经过多年的建设与完善,已经步入正常化轨道。

图3 中心管理体制结构图

5.中心建设成效及示范辐射作用

(1) 建成国家精品课程2门,其中新建1门(电子技术实验);

(2) 新建成国家级教学团队2个(电工电子基础系列课程教学团队、电子技术系列课程教学团队);

(3) 新增国家教学名师1人、重庆市教学名师1人、重庆大学教学名师1人;

(4) 中心教师主持省部级及以上教改项目40项,其中国家级教改项目3项、重庆市重大教改项目2项、重庆市重点教改项目1项、其他省部级教改项目34项;出版各类教材10本,其中国家“十一五”规划教材5本,国家级精品教材1本;获准“十二五”规划教材4本;荣获教学成果奖21项,其中国家教学成果奖2项、省部级教学成果奖5项、校级教学成果奖14项;发表教学研究论文77篇。

(5) 坚持实验教学与科学研究相结合,中心人员承担科研项目167项,其中科技部973计划项目、国家自然科学基金项目等国家级科研项目31项,省部级科研项目62项,项目合同经费达4600万元,发表SCI/EI论文366篇,获得省部级以上成果奖8项。

(6) 近5年来,中心承担的“国家大学生创新性实验计划”有35项,参加学生112人,国拨和自筹总经费为45万元,承担的“重庆大学科研训练计划项目”300余项,参加学生人数近1000人,校拨经费和自筹总经费超过40万元。向学生开放各类科研项目120项,参与学生达350人;学生参与发表教学科研论文44篇,申请专利20项。中心培养的学生参加各类竞赛组数达372组,参赛人数达784人次,获得国家一、二等奖153人次,省部级一等奖55人次,省部级二、三等奖104人次。

(7) 建成完备的重庆市电工电子课外科技竞赛与培训基地,承办了2007年全国第二届大学生飞思卡尔杯智能车竞赛;。

(8) 加强校际间的往来促进实验教学经验的交流,中心接待了清华大学、哈工大、东南大学、西安交通大学、台湾中央大学、蒙古国立大学、新加坡南洋大学和英国曼彻斯特大学等20多所院校的同行参观考察;通过参加教学研讨会,示范中心主任何为教授和副主任侯世英教授多次在全国性和地区性的教学研讨会上作大会报告,宣传和推广“中心”的建设成果。

(9) 举办了多届全国电路原理师资进修班,其学员目前已成为国内各大高校电工电子领域的专家;举办了5期电工电子高级技术培训及研讨,全国10余所高校及企业200余人参加。

(10) 扩大校企合作,分别与Cadence、Altera、TI、Freescale、Actel、施耐德等跨国公司建立了6个联合实验室,其中新建1个(施耐德实验室);借助“中心”与国外公司建设的联合实验室,及时跟踪和引进EAD、FPGA、嵌入式系统等先进实验平台,实验技术与国际一流公司技术同步更新,为创新人才培养提供了良好的实践环境。

(11) 借助科学研究成果,向德国、台湾等宣传介绍中心研究成果。

6.经验与特色

(1)坚持以队伍建设为核心,促进教学、科研和学科建设三位一体,相互交融、互相支持,形成了研(科研)、教(师资队伍)、学(学生培养)互相促进协调发展的良性生长机制。

学科发展带动实践教学发展,同时带动中心发展。中心吸纳国家重点实验室的核心团队成员,形成学科建设与中心建设相互支撑、相互促进的良性循环,使学科平台和实践教学中心完全融为一体。中心把创新性实验平台直接与国家重点实验室的大型科研平台挂钩,先后开出了高海拔覆冰、等离子放电等创新实验。利用学科高地和我校“产、学、研”结合的优良传统,构建了本科生实践教学、企业需求及教师科研项目的互选机制。

(2)坚持“一个中心,两个拓展,三个面向,四个层次”的实验教学体系,围绕“创新实践四年不断线”的创新教学思路,构建了一套融合教学内容、教学方法、教学评价的电工电子创新实践教学体系,支撑了各种人才的培养需求。

拓展“创新教育”的内涵,构建了覆盖“基础实验+综合设计实验+创新实践”多层次的创新实验内容体系,满足不同专业的培养需求。中心把“创新教育”贯穿于“基础+综合设计+创新实践”等多个层次的实验教学中,构建了具有现代实验内容和先进实验技术,有利于创新精神培养的电工电子实验内容体系,支撑了综合性大学对各类人才的培养需求。

拓展“创新教育”的外延,把创新教育从单一的开设创新实验项目拓展到教学方式和考核环节,成功构建了融合“教学内容+教学方法+考核手段”三维一体的创新实验教学体系。在培养创新思维和创新意识能力的同时,强调工程实践、综合训练等实践能力和沟通协调能力等综合素质的考察。

网址:http://eelab.cqu.edu.cn/

联系人:侯世英,联系电话:023-65111304,E-mail: houshiying@cqu.edu.cn